quinta-feira, 16 de dezembro de 2010

sexta-feira, 10 de dezembro de 2010

Polvo em Londrina

Escrevo de Londrina, interior do Paraná, onde estou como jurado da mostra competitiva nacional de curtas-metragens do 12ª Mostra Londrina de Cinema. O festival, coordenado pelo chapa Rodrigo Grota, começou no dia 8 e segue até o dia 12. Eu, o dramaturgo Mário Bortolotto e o cineasta Marcelo Lordello temos a tarefa de ver e avaliar 16 curtas, que concorrem a prêmios de filme, direção, roteiro, montagem e direção de arte. Tem ainda uma mostra de filmes paranaenses e outra específica a produções de Londrina - ambas em competições específicas e júris distintos.

A mostra de longas e médias (não-competitiva) tem a característica de exibir trabalhos de realizadores menos experientes, o que, à sua forma, dialoga com o Festival de Brasília 2010 - e garante, no mínimo, um certo sopro de renovação na produção contemporânea brasileira (se pra mal ou pra bem, é outro papo). Talvez os únicos veteranos sejam José Eduardo Belmonte, com "Meu Mundo em Perigo", e Paula Gaitán, com "Diário de Sintra".

Dentre os demais, tem "A Última Estrada da Praia" (Fabiano Souza), "Além da Estrada" (Charly Braun), "Vigias" (Marcelo Lordello), "Um Lugar ao Sol" e "Avenida Brasília Formosa" (Daniel Mascaro), "Laura" (Felipe Barbosa). Já exibidos por aqui na quinta-feira, há "Permanências" (Ricardo Alves Jr) e "Chantal Akerman, de Cá" (Gustavo Beck e Leo Luiz Ferreira).

Pretendo escrever dos longas e médias neste espaço, para buscar algum canal de diálogo com estes filmes e os leitores do Filmes Polvo. Dos curtas, por motivos óbvios, vou me abster de comentar até a semana que vem.

Os filmes estão sendo exibidos no recém-reaberto Cine Vila Rica, tradicional sala da cidade que vem sendo utilizada para outros fins (escolares e religiosos). É um espaço agradável e simpático, de forte carga nostálgica. O grave é o calor. Como a estrutura ainda é limitada, não há ar condicionado. A produção colocou ventiladores espalhados no lugar. Portanto, a estratégia é se sentar próximo às geringonças, sob risco de derreter.

Por enquanto, é isso. Voltem logo. Até lá, conheçam o site da mostra clicando aqui.

quinta-feira, 2 de dezembro de 2010

O encerramento do 43º Festival de Brasília: Minas e tumulto

Sérgio Borges segura Candango, em Brasília

por Marcelo Miranda

quarta-feira, 1 de dezembro de 2010

O Mineiro Gabriel

por Ursula Rösele (e certa de que o resto do pessoal assina embaixo)

Ontem, apesar de percalços por conta de furos de reportagem que geraram muito desconforto aos premiados do 43º Festival de Cinema de Brasília, foi uma noite que ainda será comemorada por todos nós um bom tempo.

Nosso polvo Gabyto (Coluna Plano Sequência) ganhou o prêmio – junto de seu amigo e companheiro de direção, Maurílio Martins – de Melhor Direção de Curta Metragem em 35mm no Festival com o curta "Contagem"!

Venho aqui, em nome do site, dar os parabéns ao nosso caçula e desejar vida longa aos seus filmes e que eles cheguem à muitas salas do Brasil e do mundo em um futuro bem, bem próximo.

Fica aí de lembrança uma foto de um dos clássicos churrascos da Filmes Polvo, num momento de deleite, amizade e boemia, algo que sempre marcou nosso convívio.

Parabéns Gabyto, parabéns Maurílio!

terça-feira, 30 de novembro de 2010

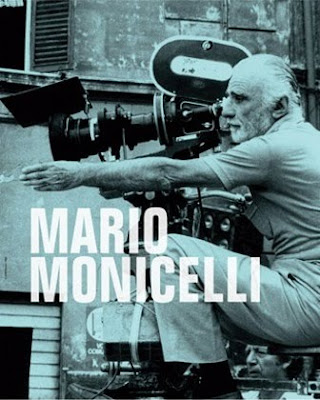

Mario Monicelli (1915-2010): doces molecagens e cruel carinho

Ao cineasta italiano Mario Monicelli, não se pode dizer que faltou reconhecimento: foi premiado em Berlim (3 Leões de Prata, por Il marchese del Grillo, Caro Michele e Padri e figli), Veneza (um Leão de Ouro por A grande guerra e outro pelo conjunto da obra, já em 1991), além de ser indicado quatro vezes ao Oscar, sem vencê-lo.

Com uma obra muito vasta (mais de 100 roteiros, mais de 60 direções), consagrou-se como um dos grandes mestres da "comédia à italiana". Seu filme mais famoso talvez seja O incrível exército de Brancaleone, mas não podemos esquecer a tragicomédia Parente é Serpente, ou o humor rasgado e sacana de Meus caros amigos (partes 1 e 2, sendo que a 2ª ficou conhecida por aqui como Quinteto Irreverente).

Entre seus temas mais frequentes estavam a amizade, a família, a política. E, mesmo nas comédias, freqüentemente tinha um lado amargo, ou mesmo negro. Aos 95 anos de idade, estava lúcido e ativo, mas muito doente, quando tomou a decisão de se jogar da janela de um hospital, ontem, em Roma.

Mais que nunca, merece ter sua obra relembrada e revista.

Festival de Brasília: "Amor?", de João Jardim

Logo de início, Lilia Cabral aparece falando sobre como passou a entender seu papel de mulher no mundo a partir do instante em que apanhou do marido. O incômodo é imediato e evidente, tanto quanto a atenção ao que Lilia narra. Essa era a ideia central na proposta de "Amor?", quarto longa-metragem com direção do carioca João Jardim. O filme compete no 43º Festival de Brasília e teve exibição na noite de domingo.

Foi o mais bem recebido pelo público até o momento. E, mesmo antes do último competidor (o pernambucano "Vigias", previsto para a noite de ontem), será difícil tirar de "Amor?" o troféu de júri popular. Não é por menos. Jardim realiza uma mistura de documentário e ficção a partir das histórias de pessoas cujos relacionamentos amorosos foram ou são caracterizados por tipos variados de violência física.

João Jardim convidou atores conhecidos da TV e do cinema - entre eles, Silvia Lourenço, Julia Lemmertz, Mariana Lima, Ângelo Antônio, Eduardo Moscovis, Fabíula Nascimento, Cláudio Jaborandy e a citada Lilia Cabral - para interpretarem os depoimentos de anônimos que não podiam ser identificados. "Pelo teor do que falam, dá para entender como seria impossível que eles mesmos se expusessem", disse o diretor. "Menos que estética ou linguagem, fiz o filme na intenção de atingir a plateia pelo teor das falas. Usar rostos reconhecidos ajuda a legitimar e dar peso ao que está sendo dito".

O artifício foi dar aos atores a transcrição das falas de seus personagens reais e permitir que eles recontassem os fatos em conversas diretas para a câmera. Ainda que semelhante, o procedimento se difere do utilizado por Eduardo Coutinho em "Jogo de Cena". "Fiz ‘Amor?’ como instrumento para falar do tema, que é a violência entre casais. Não me interessava discutir os limites entre o que é verdade e ficção, pois o Coutinho esgotou isso no filme dele", garantiu João Jardim.

Ninguém do elenco teve acesso às gravações originais. Para o diretor, era primordial que houvesse total liberdade na forma como as histórias seriam apresentadas. "Busquei fazer com que cada participante do elenco se apropriasse daquilo que ia contar como se fosse ele mesmo, em vez de falar de alguém de fora. Daí eu não ter informado a biografia dos entrevistados, no intuito de que os atores inserissem, de alguma forma, as suas próprias biografias no que era contado".

Como fica claro durante a projeção de "Amor?", os homens demonstram mais resistência a falar do assunto do que as mulheres. Isso resvala para as interpretações, nas quais vemos as atrizes aparentemente sentindo de fato o que narram, enquanto os atores, por vezes, mais recitam do que absorvem o teor dos relatos. Foi algo sentido por João Jardim desde a pesquisa. "Sempre havia uma resistência, uma barreira dos homens, na hora de repetir as falas originais. Era bem mais fácil ter resultado com as atrizes do que com os atores", explicou Jardim.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 30.11.2010

**Confira transmissão da premiação do festival, ao vivo, a partir das 22h desta terça-feira, dia 30, no meu endereço no Twitter ou do Facebook.

segunda-feira, 29 de novembro de 2010

Festival de Brasília: "Os Residentes" e "O Céu sobre os Ombros"

por Marcelo Miranda

O fim de semana na 43ª edição do Festival de Brasília foi estrelado por longas mineiros. Os dois trabalhos do Estado na competição provocaram reações diversas, ao apresentarem propostas estéticas e (não) narrativas bastante desafiadoras ao senso "comum" ainda dominante, tanto na produção quanto na recepção do que se faz em cinema no Brasil (e no mundo, convenhamos).

Na sexta-feira, "Os Residentes" (foto acima), de Tiago Mata Machado, implodiu sentidos de "roteiro" ao lançar na tela uma série de situações aparentemente sem nexo que, juntas, formam um instigante tratado sobre relações diluídas. Numa casa dentro de um espaço nunca identificado, grupo de personagens marginais busca um tipo de convivência em meio a discussões sobre arte, estética, ética, signos e referências.

Filhote direto e assumido tanto do "cinema polifônico" de Jean-Luc Godard, como define Tiago, e também do vigor de Julio Bressane e Rogério Sganzerla, "Os Residentes" foi frontalmente rejeitado por parte da plateia e por alguns jornalistas e críticos aqui presentes. A postura inicial de Tiago durante o debate realizado no sábado não ajudou: reticente de explicações sobre o filme, o diretor se esquivou de algumas perguntas, para a fúria de repórteres interessados em "entender" o processo que levou a "Os Residentes".

Mas logo Tiago e equipe se soltaram e falaram sobre os caminhos da concepção do filme - caminhos obviamente tortuosos e cheios de enigmas indecifráveis, o que soa coerente com o que se viu no próprio projeto. "O cinema brasileiro precisa de oxigenação, e muitos filmes vêm aí com essa proposta. Vocês vão ter que se acostumar", provocou o diretor.

Na noite do mesmo sábado, o outro mineiro, "O Céu sobre os Ombros", de Sérgio Borges, teve acolhida mais calorosa. Num misto de documentário e ficção - sem necessariamente optar por um ou outro -, Borges acompanha três pessoas de Belo Horizonte em meio a rotinas tão ricas quanto simples: uma transexual prostituta que dá aula de psicologia; um atendente de telemarketing adepto do hare krishna e integrante da Galoucura (torcida organizada do Atlético-MG); e um escritor deprimido cujo maior feito é não querer publicar os próprios escritos.

"No dia a dia nós ficcionalizamos a vida e a reproduzimos na realidade. Os limites entre o que é verdade e encenação ultrapassam o cinema, eles estão no nosso cotidiano e na nossa forma de olhar e explicar o mundo. Eu quis transpor essa questão para o filme", disse Borges.

Ele usou duas câmeras para registrar um total de 180 horas dos três protagonistas, escolhidos a partir de pesquisas de campo. "Às vezes eu os acompanhava a alguns lugares, em outras ocasiões propunha situações a serem criadas, mas buscava, acima de tudo, que eles mesmos guiassem a encenação e os próprios movimentos". O resultado brilha na tela e faz com que "O Céu sobre os Ombros" soe como experiência cristalina de captação do simples ato de viver.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 29.11.2010

domingo, 28 de novembro de 2010

Festival de Brasília: "A Alegria", de Felipe Bragança e Marina Meliande

por Marcelo Miranda

A definição veio de um crítico francês: "É um lindo ovni brasileiro". A frase cunhou texto sobre "A Alegria" após a exibição do filme no Festival de Cannes, em maio deste ano, na mostra paralela Quinzena dos Realizadores. Seis meses depois, o segundo longa dirigido pela dupla carioca Felipe Bragança e Marina Meliande abriu a competição do 43º Festival de Brasília, na noite de quarta-feira, causando estranhamento similar - ainda que ninguém o tenha chamado de "ovni".

O filme fecha uma trilogia informal denominada Coração no Fogo, precedida por "A Fuga da Mulher Gorila" (vencedor de prêmio da crítica na Mostra de Tiradentes em 2009) e pelo projeto coletivo "Desassossego", coordenado pela dupla de cineastas. "A Alegria" é, ao mesmo tempo, o ponto de partida e de chegada desse caminho. Surgiu a partir de um roteiro de Bragança, depois desmembrado nas duas outras realizações. Tanto "A Fuga..." quanto "Desassossego" foram feitos enquanto "A Alegria", mais ambicioso em termos de gastos e produção, aguardava a vez de ganhar o set.

Com orçamento de R$ 750 mil - parte dele vindo do fundo holandês Hubert Bals -, o filme de Bragança e Meliande lida com um universo pouco abordado no Brasil: mundos fantásticos, imaginação, monstros, superpoderes. Só que, diferente do que poderia ser considerado habitual, a dupla traveste o filme numa chave de melancolia e sensação de vazio e falta de posturas objetivas de uma certa camada da juventude brasileira, especificamente a carioca (já que o enredo se ambienta no Rio de Janeiro).

"A gente nunca pensou ‘A Alegria’ como um filme de gênero voltado ao público juvenil", apontou Felipe Bragança, em debate realizado ontem num hotel da capital federal. "Nosso interesse na juventude era premissa estética para construirmos alguma coisa a partir dele. Mas não foi (necessariamente) um filme feito para adolescentes". Marina Meliande completa: "Buscávamos a estranheza desde a fala dos personagens, porque não são pessoas em posturas confortáveis no mundo".

Encontrar esse tom de incômodo esteve presente no trabalho da dupla desde a escolha do elenco, que mescla atores profissionais (Mariana Lima, Maria Gladys e Márcio Vito) a amadores, escolhidos por redes sociais ou indicações e testes. "Na escolha da protagonista, por exemplo, sempre foi claro a nós que precisávamos de uma atriz disposta a um tipo de risco, insegurança e capacidade de se jogar contra alguma coisa", afirmou Bragança.

Os dois diretores conseguiram encontrar o que procuravam na jovem Tainá Medina, de apenas 16 anos e achada através de um perfil no Orkut. "A Tainá foi a única que tentou atravessar de fato a parede; as outras meninas, não", brinca Felipe Bragança, em referência a uma das cenas-chave do filme.

No debate em Brasília, jornalistas perguntaram a Bragança e Meliande sobre claras alusões a filmes do indiano (hoje nos EUA) M. Night Shyamalan, especialmente "O Sexto Sentido" e "A Dama na Água". "Na última década, o Shyamalan levou o cinema fantástico a um espaço de risco, de investigação, de descoberta. Não chega a ser uma referência direta da gente, mas nos identificamos com a ideia de que o lidar com o imaginário é importante e que o cinema brasileiro pode encontrar o seu lugar nesse caminho", disse o diretor.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 26.11.2010

Festival de Brasília: "Contagem", de Gabriel Martins e Maurílio Martins

por Marcelo Miranda

"A gente vê muito cinema que parece vídeo, mas deve ser a primeira vez que eu vejo um vídeo que parece cinema". As palavras, ditas em tom empolgado e olhos brilhando, são de Carlos Reichenbach.

O veterano diretor paulista, homenageado no 43º Festival de Brasília, ficou encantado com o curta-metragem mineiro de ficção "Contagem", de Gabriel Martins e Maurílio Martins, exibido na noite de quinta-feira. Tanto que, durante toda a manhã de ontem, Carlão (apelido pelo qual é conhecido) se propôs a apresentar a dupla de realizadores a curadores de festivais de outros países. Devidamente munidos de DVDs contendo o filme, Gabriel e Maurílio conversaram com representantes de filmes brasileiros na França - o que pode render algum convite.

Nada mal para um projeto absolutamente independente, feito como trabalho de conclusão de um curso de cinema. A dupla financiou, do próprio bolso, os R$ 2 mil gastos nas filmagens, realizadas na periferia de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Selecionados para a competição de curtas de Brasília, precisaram pagar R$ 4 mil para o transfer do vídeo digital para película, formato exigido no festival. O dinheiro também veio por conta deles. "Estamos no cheque especial, mas muito felizes", exaltou Gabriel Martins, nitidamente emocionado e choroso, no palco do Cine Brasília.

Acompanhados do ator Leo Pyrata e do produtor André Novais (autor de "Fantasmas", exibido em Tiradentes e um dos curtas mais originais já feitos no país nos últimos anos), Gabriel e Maurílio celebraram o fato de estarem no mesmo evento que consagrou ídolos de ambos, como Julio Bressane, Rogério Sganzerla e o próprio Reichenbach. "Nem tem como expressar o que significa para a gente estarmos aqui hoje", disse Gabriel.

Recentemente, o grupo fundou a produtora Filmes de Plástico, no intuito de fazerem filmes de invenção dentro do esquema guerrilheiro que marcou "Contagem". Outros projetos já estão em andamento, incluindo um longa-metragem. Ironicamente, eles têm tido dificuldade de conseguir editais que banquem filmes baratos. "Com R$ 100 mil, a gente faz o nosso longa. Mas não tem edital de longa para isso! Só de curta e média. Não dá para entender", lamenta Maurílio.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 27.11.2010

Festival de Brasília: "Transeunte", de Eryk Rocha

por Marcelo Miranda

Antes mesmo de tomar consciência do mundo, Eryk Rocha era um inquieto. Nasceu em Brasília em 1978, quando o pai, Glauber Rocha, filmava "A Idade da Terra", seu filme derradeiro. Viveu na Europa até os 15 anos, ficou na Colômbia (país da mãe, a videoartista Paula Gaitán) até os 20, estudou cinema em Cuba e hoje reside no Rio de Janeiro, sua autêntica terra natal, no corpo e na alma. Não é coincidência, portanto, que os filmes de Eryk trafeguem pela geografia, espaço e tempo - ora buscando memórias do passado ("Rocha que Voa"), outras captando o presente ("Intervalo Clandestino") e algumas revirando conceitos e lugares ("Pachamama").

Menos surpreendente ainda é Eryk estrear na ficção com um filme denominado "Transeunte". Exibido na segunda noite de competição do 43º Festival de Brasília, na noite de quinta-feira - em sessão dedicada por Eryk à mãe e "ao meu pai, Glauber" -, o trabalho provocou impacto excepcional na plateia e nos críticos e jornalistas. Apesar de se assumir como relato fictício, o longa-metragem é construído a partir do contato do protagonista - um recém-aposentado de 65 anos chamado Expedito - com a realidade, a urbanidade, os tipos que circulam por calçadas, ruas, avenidas e estabelecimentos comerciais ou de entretenimento.

A fagulha para "Transeunte" surgiu quando Eryk estava no Festival de Cannes, em maio de 2004, quando lá exibiu o curta-metragem "Quimera". Olhando ao redor, naquele dia a dia abarrotado de celebridades, câmeras, fotógrafos e glamour, o diretor pensou num contraponto. "Eu era um completo anônimo ali. Então me veio essa imagem, a de um homem que ninguém conhece: se ele morre, quem vai contar sobre sua passagem no mundo?".

A questão perseguiu Eryk Rocha durante os esboços de argumento rabiscados nos dias posteriores. Após entraves típicos da escrita, convidou a roteirista Manuela Dias para colaborar no script. "Me convenci de que, se existia algo possível de registrar o caminho de um homem como esse, no sentido de materializar a sua existência, esse algo seria o cinema".

Ao longo dos anos, Eryk foi aprimorando o argumento e decidiu que, para ser honesto com sua própria origem de documentarista, precisaria incorporar elementos do real ao recorte ficcional. Não que tenha sido pensado assim tão claramente: para o diretor, o trânsito entre um e outro é não apenas natural, mas enriquecido pela própria confusão que isso pode gerar. "Na sessão aqui em Brasília, dois espectadores me procuraram querendo saber se o filme era mesmo uma ficção ou se era um documentário sobre aquele personagem. Eu não podia querer um retorno melhor que esse", exalta.

A escolha pela fotografia em preto-e-branco também se deveu a uma escolha estética. "Desde aquela imagem inicial do homem desconhecido, tudo o que pensei era em preto e branco. Nunca cogitei que o filme fosse colorido".

Em "Transeunte", Expedito (vivido pelo ator baiano Fernando Bezerra), homem de poucas - ou nenhuma - palavras, circula pelas ruas do Rio de Janeiro sem qualquer tipo de perspectiva ou ambição. Mora sozinho num apartamento, não se incomoda com a barulhenta construção em frente, apenas fala de si quando perguntado por outros e parece só ter como ente querido a memória de uma mulher (sua mãe ou esposa, algo que o filme propositadamente confunde).

Num dia comum, ele descobre as maravilhas de um rádio de pilha, o qual carrega para todo lado. Esse rádio - e as músicas e notícias que saem dele - passam a servir de "voz interior" de Expedito, como define Eryk Rocha. "O que ele escuta faz comentários do que ele vê. Eu queria que o radinho de pilha fosse um momento de virada para esse homem", comenta Eryk.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 27.11.2010

terça-feira, 26 de outubro de 2010

terça-feira, 12 de outubro de 2010

Uncle Boonmee

Thalia, cinema de Augsburg, sul da Alemanha. Como não pude desfrutar das coberturas da Filmes Polvo em que nossos tentaculares viram o novo Apichatpong, fiquei felicíssima ao descobrir que Uncle Boonmee está no cinema aqui. Fui lá conferir, claro. Cineminha super agradável, meio parecido com o Belas Artes de Belo Horizonte e melhor: legendado, coisa rara por aqui. Sentei-me lá na primeira fila, bem no estilo “polvos no Cine Humberto Mauro”. Silêncio, ninguém aparecendo. Eu e Joe, apenas. Uns quinze minutos de filme e um homem entra, senta mais atrás. Mais ou menos com uma hora de projeção ele vai embora. É Joe...espero que quando estrear no Brasil as coisas sejam – ao menos um pouco - diferentes.

quinta-feira, 7 de outubro de 2010

Dinner for One

Este curta se chama Dinner for One, também conhecido como The 90th Birthday e também Der 90. Geburtstag, em alemão. Na década de 1920 um autor britânico escreveu uma esquete para o teatro inglês e em 1963 o canal alemão NDR a transformou em um pequeno curta cômico.

A versão alemã manteve a língua inglesa sendo falada entre os atores (com esta introdução em alemão que verão a seguir) e como poderão ver, foi uma decisão acertada, uma vez que o filme necessita da aura britânica para manter seu sentido cômico.

Esta versão de 1963 entrou para o Guiness (entre os anos 1988-1995, pois as edições seguintes do livro não possuem mais esta categoria) como o programa de TV que mais passou em toda a história. O filme se tornou figura emblemática da comemoração de Ano Novo das televisões de diversos países, como Alemanha, Dinamarca e Suécia, além de ser considerado um clássico cult nesses países e na Noruega, Finlândia e Áustria.

Divirtam-se...

sexta-feira, 1 de outubro de 2010

quarta-feira, 29 de setembro de 2010

terça-feira, 28 de setembro de 2010

Sally Menke (1953-2010)

Montadora de todos os filmes de Quentin Tarantino e considerada por ele uma verdadeira "autora", Sally Menke morreu na terça-feira, aparentemente vítima do calor, depois de ficar um dia desaparecida. Foi o dia mais quente da história em Los Angeles, com os termômetros ultrapassando 45º C.

Menke foi indicada duas vezes ao Oscar de montagem, por "Pulp Fiction" e "Bastardos Inglórios". Morreu sem vencer o prêmio.

quinta-feira, 23 de setembro de 2010

"Terra Deu Terra Come": em busca do diabo

por Marcelo Miranda

"Eu encasquetei que queria saber como era um pacto com o capeta". Simplificadamente, foi esta a grande motivação do cineasta Rodrigo Siqueira ao pegar a estrada no final de 2004 e circular por regiões remotas de Minas Gerais. Sua inspiração? A literatura de Guimarães Rosa, em especial "Grande Sertão: Veredas" - a quem leu o romance, a curiosidade de Rodrigo em torno do pacto com o diabo vai ficar bem mais clara.

Tão instigante quanto seu ponto de partida foi o resultado do périplo de Rodrigo: o filme "Terra Deu Terra Come", troféu de melhor longa brasileiro do festival É Tudo Verdade, em março deste ano, e destaque em agosto numa mostra paralela do Festival de Gramado. Em vias de estrear no circuito comercial a partir de outubro, o filme também deverá ser exibido em novembro no forumdoc.BH.2010.

Serão as primeiras apresentações de "Terra Deu Terra Come" em sua própria casa. Rodrigo é nascido em Conselheiro Pena, pequeno município de 23 mil habitantes localizado no Norte de Minas, no Vale do Rio Doce, a 513 Km de Belo Horizonte. Rodrigo, 37, mudou-se para a capital aos 4 anos. Depois de algumas experiências locais com cinema e produção, migrou para São Paulo em 2001, e lá reside até hoje.

Mas Minas Gerais ainda impregna o imaginário e a criatividade de Rodrigo Siqueira. Tanto que não se satisfez em apenas ler Guimarães Rosa. Quis se imbuir da atmosfera roseana. O que ele não esperava era encontrar um típico personagem do escritor na figura do contador de histórias Pedro de Alexina, 82 (idade incerta). "Seu" Pedro encantou Rodrigo logo no primeiro encontro de ambos, em janeiro de 2005. "A gente conversou por horas, e eu, já com a câmera, gravei três fitas desse papo", relembra o diretor. "Resolvi voltar pra filmá-lo ao descobrir que ele era o único a ainda saber cantar os vissungos. Precisava fazer um registro daquele patrimônio imaterial".

Os vissungos são definidos como cantigas entoadas por descendentes de escravos africanos nos garimpos de diamantes e ouro das regiões de Diamantina, São João da Chapada e Serro, em Minas. Rodrigo encontrou Pedro de Alexina no Quartel do Indaiá, antigo quilombo perto de Diamantina, onde restam poucos moradores e no qual o contador é o último a ainda relembrar os vissungos. "Tem um genro dele que parece possuir ouvido musical, mas os jovens não têm interesse em dar continuidade a isso. Quando ‘seu’ Pedro morrer, há o risco desse patrimônio desaparecer junto com ele".

Ao propor realizar um filme com Pedro, Rodrigo diz que o contador - também benzedor, curandeiro e mestre do garimpo - pediu que, ao voltar, o cineasta lhe levasse uma sanfona. "Bom garimpeiro que foi, ele já estava fazendo negócio". Rodrigo retornou quase um ano depois - com a sanfona de oito cordas pedida por Pedro. Dali em diante, os dois tiveram uma cumplicidade ímpar e inesperada. O cineasta ficou um mês na região, conversou e tomou cachaça com o ex-garimpeiro e se permitiu ter a inesquecível experiência que resultou em "Terra Deu Terra Come".

Codireção

Não é por menos que Rodrigo Siqueira credita Pedro de Alexina como codiretor de "Terra Deu Terra Come". Ao estimular o ex-garimpeiro a narrar suas histórias e a falar da própria vida e das relações dos vivos com os mortos ("A morte, existe ela, ela anda com sua foice dela" é uma das frases-chave de Pedro), Rodrigo se viu dentro de um jogo de representações no qual o limite entre verdade e ficção já não importava. "Propus situações para entrar no que ele tinha a contar. Sempre que eu ia com uma ideia, ele vinha com outra, e nos alimentávamos", relembra Rodrigo. "Ele entrou no jogo, ficou empolgado e criou um teatro em torno de si mesmo".

A máscara usada por Pedro em alguns momentos do filme surgiu quase ao acaso, a partir de ações dele próprio. "O ‘seu’ Pedro tinha preparado a brincadeira do bumba-meu-boi e, numa noite, colocou aquela máscara e entrou no que parecia um transe, encarnando outra pessoa que não era ele. Havia ali algo de ancestralidade africana, e eu não pude deixar isso de fora".

O projeto de “Terra Deu Terra Come” venceu um edital de financiamento do programa Petrobras Cultural na categoria de patrimônio imaterial. No decorrer do desenvolvimento do que se tornaria o filme, o diretor Rodrigo Siqueira sentiu a necessidade de ir além, até pelo caráter abstrato do que tinha se proposto fazer.

“Não tem como tratar desse patrimônio de maneira isolada, pois ele tem a ver com o lugar e com a geografia onde as pessoas vivem, tem relação com a África, com dialetos e heranças”, aponta Rodrigo. “Eu buscava chegar à memória do ‘seu’ Pedro de Alexina, através de suas histórias, seus familiares, o garimpo, os mortos. Era a única forma de atingir aquilo que eu buscava. E não tem coisa mais infilmável que a memória”.

Enterro

O eixo de “Terra Deu Terra Come” é a morte de João Batista, senhor de 120 anos e cujo velório, orientado por Pedro de Alexina, é acompanhado pela câmera e pela presença física de Rodrigo Siqueira. O realizador não apenas registra, mas interage com o entorno do que acontece na comunidade de Quartel do Indaiá a partir da presença de um corpo. “A proposta era criar certa narrativa que permitisse uma atmosfera predominante em todo o filme, através de sequências flutuando em torno dessa atmosfera e que a interpenetrasse e ecoasse para além do filme”.

No decorrer da produção, Rodrigo faz com que Pedro de Alexina relembre todo o procedimento de “embalar” os mortos no intuito de permitir-lhes uma passagem bem-sucedida para o “outro lado”. No processo, claro, depara-se com crenças envolvendo a existência (ou não) do diabo – “aquele outro”, “o sujo”, “o tal”, como é referenciado várias vezes nas falas dos moradores do ex-quilombo.

Quando, enfim, acontece a caminhada do enterro, Rodrigo conseguiu captar em imagens e sons vários vissungos cantados por “seu” Pedro. “É de chorar, né?”, emociona-se o cineasta, ao ser perguntado sobre a sensação de estar ao vivo testemunhando a manifestação da ancestralidade.

Rodrigo Siqueira teve de base dois trabalhos sobre vissungos. O escritor Aires da Mata Machado tinha contabilizado 67 cânticos no livro “O Negro e o Garimpo em Minas Gerais”, publicado em 1943. Em pesquisa acadêmica recente, Lúcia Nascimento levantou aproximadamente 12 – o que mostra a extinção de uma tradição.

Durante a filmagem do velório de João Batista, Rodrigo Siqueira diz ter conseguido identificar alguns vissungos que não estavam na pesquisa de Lúcia, justo num momento de troca de bateria da câmera. Ao pedir para “seu” Pedro repetir o cântico, o ex-garimpeiro disse que não conseguiria. Naquele momento, Rodrigo constatou de vez que o instinto da tradição superava a busca pela memória.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 22.9.2010

terça-feira, 21 de setembro de 2010

Fussball Karneval

por Ursula Rösele

Mainz, time alemão jogando pela Bundesliga atualmente. Após todos os jogos, os jogadores pegam uma pequena câmera digital e filmam. São considerados o “time-carnaval” da Alemanha, pois a cidade ostenta o melhor carnaval do país (sabe-se lá o quê eles estão chamando de carnaval, mas enfim) e os jogadores são de uma alegria ímpar.

Disseram que depois da Bundesliga irão fazer um filme com essas imagens. 99,7% de chances de ser uma porcaria, mas que para nós que gostamos de futebol sempre fica uma vontade de ver o resultado, ah isso fica.

domingo, 12 de setembro de 2010

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Site de volta

depois do susto, a bonança.

O servidor conseguiu o back up do Filmes Polvo, e o site está de volta ao ar. Esperamos não voltar a acontecer. Testem à vontade: www.filmespolvo.com.br

Atenciosamente,

Equipe Filmes Polvo

quinta-feira, 26 de agosto de 2010

Site Filmes Polvo

Caros leitores,

tivemos um problema grave com nosso host, o que acarretou em sérios problemas no armazenamento de nossos dados, portanto, ficaremos um período – que esperamos seja o mais breve possível – fora do ar somente com nosso blog ativo. Precisaremos mudar de host e averiguar como recuperar tudo que perdemos no site, pois, aliás, ainda não sabemos a dimensão desta perda.

Acabamos de ficar sabendo e pedimos desculpas pelo contratempo, que afetou a todos nós.

Abraços angustiados,

Equipe Filmes Polvo

sexta-feira, 20 de agosto de 2010

50 anos de "Psicose"

domingo, 15 de agosto de 2010

CURSO CINEMA MUNDIAL: UM OLHAR, ALGUMAS POSSIBILIDADES DE ANÁLISE

Caros,

gostaria de convidá-los para um curso que iniciará a partir de segunda-feira. O curso pode ser pago por todas as aulas ou para cada dupla, em que a primeira aula se consistirá de um panorama pelo tema e na segunda iremos assistir a um filme e discuti-lo depois.

Ursula Rösele (Crítica de Cinema pela Revista Eletrônica Filmes Polvo – www.filmespolvo.com.br /Mestranda em Cinema pela UFMG)

Início: 16/08/10 - Término: 08/09/10 - Horário: 19h às 22h (Segundas e Quartas)

Aulas 1 e 2 (16 e 18/08): Primeiro Cinema, do mudo ao falado, a cor, o cinema de gênero, os grandes diretores e movimentos ao redor do mundo.

Aulas 3 e 4 (23 e 25/08): Woody Allen: o amor e ódio que rodeiam seu cinema.

Aulas 5 e 6 (30 e 01/09): Cinema Documentário: de Flaherty a Vertov, do documentário clássico ao rompimento com as barreiras real e ficção.

Aulas 7 e 8 (6 e 08/09): Documentário brasileiro contemporâneo.

Local: Poterie Atelier – Rua Eurita, 62 Santa Tereza / Contato: 3282-8061 / 8425-2821

sábado, 7 de agosto de 2010

"A Origem", de Christopher Nolan

De cara é bom esclarecer: “A Origem” não revoluciona, não inova, não é brilhante. O pesado marketing em torno do filme tenta vender a ideia de estarmos diante de uma nova forma de se olhar a ficção científica, de uma nova filosofia dos sonhos, de um novo conceito. Nada disso – nem muito menos é um trabalho “onírico”, como já se classificou (oníricos são filmes de David Lynch, Luis Buñuel ou Alejandro Jodorowski). O que “A Origem” tem de atraente me parece ser, de imediato, a forma bem executada como desenvolve seus próprios conceitos. Em suma: o filme interessa não pelo que supostamente oferece de “novo”, mas pelo que ele faz tão bem de “velho”.

Depois do sucesso arrebatador de “Batman – O Cavaleiro das Trevas”, o diretor Christopher Nolan ganhou carta branca da Warner para fazer o que bem quisesse. E fez esse projeto, que acalentava há uma década. Há, de fato, um certo ar de brincadeira juvenil em “A Origem”, e curiosamente isso faz muito bem ao filme. Trata seus assuntos centrais – sonhos, amores perdidos, culpa – através do filtro de gêneros: estamos num longa de ficção/ação/aventura no qual existe uma missão central que precisa ser completada por um grupo de pessoas.

No entorno, Nolan vai lançando as demais questões e, a certa altura, o espectador é capaz de esquecer por que, afinal, aquele bando de gente – liderado por um Leonardo Di Caprio em chave semelhante à sua interpretação em “Ilha do Medo”, de Martin Scorsese – está invadindo sonhos alheios. Isso pouco importa. Muito mais interessante é curtir a viagem de Nolan e toda a molecagem camarada que ele vai lançando a cada sequência e a cada momento cartilha-explicativa.

“A Origem” se configura um filme mais relevante se pensado no contexto da obra do diretor. Soa exagero chamar Nolan de “autor”, como também se tem feito em alguns espaços. Ele possui características que o identificam, mas está longe de possuir uma identidade estética, um olhar específico sobre o mundo (e sobre o cinema), uma forma de encenar que o diferencie de congêneres. Nas categorias artísticas, ele estaria mais para um eficiente artesão.

No novo filme, Nolan problematiza a própria condição de criador. Ele já o tinha feito em “O Grande Truque” (2006), mas com “A Origem” a questão sobre os limites do cinema enquanto espaço onde há a eterna disputa real versus a ficção se torna o cerne do filme. Nolan embaralha conceitos e cria dilemas para seus personagens resolverem dentro de um jogo narrativo com várias possibilidades de saída. É como o labirinto que a personagem da atriz Ellen Page precisa criar: ela o desenha em dois minutos para que a pessoa saia dele em 60 segundos. Este é o desafio de Nolan desde a conceituação de “A Origem” – qual a melhor forma de olhar ao redor: pelo viés da fantasia ou da realidade? E o tempo está correndo.

A se pautar por trabalhos como os dois “Batman”, que tentam trazer para o universo realista uma criação essencialmente ficcional, Nolan tende a preferir deixar a imaginação de lado. Porém, considerando “A Origem”, percebe-se um questionamento muito mais intenso em torno do ofício de realizador; e a luta interna dentro da tela resvala na empolgação externa de quem se entrega a ela. Muito por conta disso, “A Origem” é uma experiência bastante agradável de acompanhar.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 6.8.2010

domingo, 1 de agosto de 2010

Seis graus de separação cinematográficos para Kevin Bacon

por Nísio Teixeira

Inspirados, talvez, nessa história de seis graus de separação, uns caras fizeram um site curioso, desafiando o cinéfilo a conseguir sequer atingir esses seis graus, cinematograficamente. O site é o "Oráculo de Bacon", que lança mão do banco de dados do IMDB. Tentei vários nomes, alguns mais antigos, de outros países, e mal conseguia passar dos três graus. Alguns, aliás, com diferentes links de possibilidade de conexão cinematográfica. Foi digitando errado o nome da atriz Lilian Gish, que consegui atingir meu recorde: quatro graus de separação entre Lilian Lish, obscura atriz grega de um filme só da década de 1950, e o nosso footwinner Kevin Bacon. Mas, por que o Bacon? Vai entender o mundo...

http://oracleofbacon.org/index.php

Lilian Lish

was in

Ekeines pou den prepei n' agapoun (1951)

with

Koulis Stoligas

was in

O ippolytos kai to violi tou (1963)

with

Andreas Katsulas

was in

Executive Decision (1996)

with

Oliver Platt

was in

Loverboy (2005)

with

Kevin Bacon

quinta-feira, 22 de julho de 2010

Grande, esplêndido...

Foi com um misto de tristeza e alívio que eu visitei a livraria "El Ateneo", na avenida Santa Fé, bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Tristeza porque o maravilhoso prédio era antigamente um cinema, o "Grand Splendid". Alívio porque, ao contrário do que costuma acontecer por aqui, pelo menos este cinema não virou igreja evangélica, banco, loja de secos e molhados. Manteve-se a vocação cultural do prédio, pelo menos.

Curiosamente, a seção de cinema da "El Ateneo" não é grandes coisas. Procurei no centro da cidade uma famosa livraria especializada em livros de cinema, a "Entelequia", mas ela fechou há pouco. Acabei encontrando alguns livros bem interessantes na "Libros del Pasaje", no bairro de Palermo Viejo.

quarta-feira, 30 de junho de 2010

As polegadas de Crawford, Bennet, Garbo e outras

Por Nísio Teixeira

No clima ainda anos 1930, mais uma delícia da revista Carioca (9 out 1937), com uma matéria de Peregrino Júnior sobre o "padrão cinematographico de belleza feminina". Curiosamente, a referência é a estátua da Vênus de Milo... Fiz a conversão aproximada em metros e quilos ao lado do dado em polegadas e libras. Claro, mantive o padrão de escrita de então.

__

“Num inquérito antropométrico ainda há pouco realisado em Hollywood os technicos americanos chegaram a uma conclusão interessantíssima: as mulheres mais bonitas do cinema yankee têm, com pequenas diferenças individuaes, as seguintes medidas:

Altura = 5 pés e 4 pollegadas = aprox. 1,60m

Peso = 115 libras = aprox. 52 quilos

Busto = 33 ¾ pollegadas = aprox. 85 cm

Quadris = 35 ½ pollegadas = aprox. 90 cm

Tornozelos = 7 ½ pollegadas = aprox. 19 cm

Essas dimensões foram encontradas, exactas, em 36 estrelas de Hollywood. E isso, em última análise, quer dizer que a beleza feminina de Hollywood está perfeitamente “standardizada”.

Dentre os nomes estão Joan Crawford, Lila Lee, Lena Lane, Bebé Daniels, Dorothy Mackaill, Marillyn Miller, Sharon Lynn, Dixie Lee, Marion Davies e Carole Lombard. Como comparação, o texto ainda utiliza as medidas da Vênus de Milo, tida como ideal de beleza e diz que “as diferenças são insignificantes”

Altura = 5 pés e 4 pollegadas = aprox. 1,60 metros

Peso = 135 libras = aprox. 61 quilos

Busto = 34 ¾ pollegadas = aprox. 88 cm

Quadris = 37 ½ pollegadas = aprox. 95, 25 cm

Pernas = 13 ½ pollegadas = aprox. 34, 3 cm

Constance Bennet (foto) é que mais se aproxima dessas medidas. Já Greta Garbo e Marlene Dietrich mostram-se “altas e gordas” diante do padrão hollywoodiano. Janet Gaynor e Dorothy Lee mostram-se mais “baixas e finas”.

__

Assim escreveu a Carioca...

sábado, 19 de junho de 2010

Ouro Preto e a Cinédia

por Marcelo Miranda

Antes da Vera Cruz e da Atlântida, houve a Cinédia. O primeiro estúdio de cinema do Brasil foi fundado em março de 1930, no Rio de Janeiro, pelo então crítico Adhemar Gonzaga. Oito décadas depois, a quinta edição da CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto resgata não apenas a história da ascensão e queda da Cinédia, como principalmente alguns de seus filmes mais emblemáticos. Numa oportunidade de ouro, cinco longas-metragens produzidos pelo estúdio carioca serão exibidos em cópias restauradas - um avanço indescritível em relação às versões de VHS ou de televisão que os cinéfilos vêm tomando contato nos últimos anos. A quem nunca viu esses filmes, melhor ainda.

A proposta, segundo Raquel Hallak, coordenadora geral da CineOP, é "entender o contexto social, político e cultural do surgimento da Cinédia a partir de um olhar contemporâneo". "Eram tempos de Humberto Mauro indo filmar no Rio, Adhemar Gonzaga fundando o estúdio e Getúlio Vargas subindo ao poder no Brasil", relembra Raquel.

Para o crítico e pesquisador Cléber Eduardo, colaborador da temática histórica da mostra, resgatar a Cinédia em pleno século 21 permite enxergar a própria trajetória das tentativas do cinema brasileiro em se tornar indústria. "É uma perspectiva histórica de contextualizar o que significava isso em 1930 em paralelo com a chegada de Vargas à Presidência, com seu discurso e projeto de industrializar o país, e como isso há 80 anos é uma questão ainda de futuro, não de passado", acredita Cléber. "A Cinédia nos lembra do futuro que nunca chegou de fato, de um sertão que não virou mar", completa, usando de referência o verso de Glauber Rocha para "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1963) no intuito de falar sobre a eterna luta nacional por posições pessoais diante de imposições coletivas.

Glauber, aliás, é lembrança oportuna em se tratando da Cinédia. Para o diretor baiano falecido em 1981, "Ganga Bruta", do mineiro Humberto Mauro, seria o primeiro grande clássico da produção brasileira - ainda que, quando lançado em 1933, o filme tenha sido um fracasso de público. "Ganga Bruta" é um dos títulos programados para o CineOP e ganha apresentação no Cine Vila Rica na próxima segunda-feira.

Outros são "Alô Alô Carnaval" (1936), que marca o início da caminhada bem-sucedida de Carmem Miranda; "Bonequinha de Seda" (1936), cujo ritmo foi moldado pelas comédias de Hollywood do período; e "Lábios sem Beijos" (1930), outro de Mauro, a ser exibido com uma orquestra ao vivo tocando trilha sonora inédita e original, composta especialmente para a mostra em Ouro Preto. Uma verdadeira viagem ao cinema primordial.

Estúdio era caminho natural

"Em meados dos anos 1920, em São Paulo, o próspero industrial Adalberto Almada Fagundes, proprietário de uma fábrica de louças, tentou ampliar seu ramo de atuação patrocinando a construção de estúdios e fundando a Visual Filmes. No entanto (...), identificou as dificuldades de produzir cinema no país e preferiu continuar num ramo mais seguro para investimentos - (...) fabricar louças".

O trecho é de "Cinema Brasileiro - Das Origens à Retomada" (2005, Ed. Fundação Perseu Abramo, 160 págs.), no qual o historiador Sidney Ferreira Leite radiografa os descaminhos da produção nacional desde o começo do século 20. E o trecho reflete bem a dificuldade de se criar a tão falada indústria de produção audiovisual.

A Cinédia surgiu nesse bojo, quando os filmes nacionais ganhavam importância (e eram valorizados pelo próprio governo, que criou leis para protegê-lo) e um grupo de realizadores pensava em tirar os filmes do aspecto primário como eram feitos e modernizar o seu processo de "fabricação". A fundação de um estúdio - com material e equipamento de ponta, muitos vindo de fora do Brasil - era caminho natural. "Foi o primeiro empreendimento de um sonho de industrialização que, historicamente, continua a ser um ideal cuja prática continua artesanal", diz Cléber Eduardo.

Alice, a herdeira

Era 1935. Cinco anos depois da Cinédia ser fundada, Alice Gonzaga nasceu. Filha do crítico de cinema e produtor Adhemar Gonzaga e da atriz Didi Viana, Alice cresceu junto com o estúdio fundado pelo pai. Herdeira de todo o acervo de filmes e documentos, ela será a pessoa a representar a Cinédia na CineOP, que começa hoje em Ouro Preto e segue até terça-feira.

Alice não é só a herdeira. É mantenedora, difusora e restauradora de tudo relativo ao estúdio nos últimos 35 anos. “Entrei, gostei e nunca parei”, resume ela, em conversa por telefone. Graças a Alice, filmes da Cinédia foram restaurados e ganharão lançamentos especiais nos próximos meses, incluindo uma mostra no Rio de Janeiro e a própria apresentação de cinco títulos na programação da CineOP.

As memórias de Alice Gonzaga em relação ao estúdio – reunidas no livro “50 Anos de Cinédia” – remontam aos primórdios. “Lembro de, bem criancinha, adorar ir até a Cinédia, porque lá tinha um jardim”, relembra ela. “Tinha umas estátuas de anões de um lado e peixinhos nadando nesse lago, então queria sempre ir”.

A produtora circulou entre grandes estrelas da época, como Gilda de Abreu e Carmem Miranda, e acompanhava o pai onde pudesse – e também onde ele não estivesse: a pequena Alice costumava circular pelas instalações da Cinédia mexericando nos trabalhos dos funcionários. “O pessoal tinha que engolir em seco, porque eu era chatinha, mas era filha do diretor”, conta ela, aos risos.

E Alice também foi “útil” à Cinédia. Quer dizer: uma utilidade oportuna. Como sempre zanzava pelo lugar, era ela a escolhida para testar novos equipamentos. “Se chegava uma câmera ou um refletor, precisavam de alguém para ver se estava funcionando, e eles me chamavam. Eu era a rainha dos testes e a cobaia dos novos equipamentos”.

Já adolescente, Alice foi estudar num colégio interno no Rio de Janeiro. Às quintas-feiras, tinha consultas no dentista. Aproveitava a saída, claro, para ir até a Cinédia. “Almoçava no estúdio e passava a tarde inteira lá. Vi muitas filmagens nessa época e lembro bastante, porque estava grandinha”. Certo dia, em meados dos anos 1970, Adhemar Gonzaga foi diagnosticado como vítima de dois infartos e com um “coração cansado”.

Ao sair do hospital acompanhando o pai, Alice se deu conta: o que seria da Cinédia se Adhemar morresse? “Eu não fazia ideia, nunca tinha pensado nisso, ainda que ajudasse meu pai a organizar livros e papéis”. Felizmente, Alice teve habilidade e talento para eternizar o que a Cinédia havia criado ao longo dos anos.

Adhemar Gonzaga, fundador da Cinédia e pai de Alice, morreu em 1978. Desde então, ela toca os trabalhos do estúdio, que parou de produzir para se dedicar a cuidar de seu próprio acervo. Apesar de vinculado aos anos 30, o estúdio da Cinédia produziu filmes até o final dos anos 40, quando a Atlântida, fundada em 1941, já atuava realizando as populares chanchadas e filmes musicais

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 17.6.2010

*Acompanhe a cobertura da CineOP no Filmes Polvo

sábado, 12 de junho de 2010

Rogério Sganzerla

Essa mistura de âmbito pessoal com produção artística e intelectual é o mote central da "Ocupação Rogério Sganzerla", exposição em cartaz gratuitamente no Instituto Itaú Cultural, em São Paulo, até o dia 18 de julho - e na qual a reportagem esteve na última quarta-feira. Trata-se da primeira reunião pública de parte do vasto acervo que o catarinense Sganzerla - morto em 2004, aos 57 anos - deixou guardado em dois armários. São anotações, fotografias, objetos, roteiros, cartas, textos críticos, que perpassam não apenas a carreira, mas a vida inteira de um criador genial, responsável por "O Bandido da Luz Vermelha" (1968) e "A Mulher de Todos" (1969), entre tantos mais.

"Um espaço dedicado às artes contemporâneas é ideal para reverberar a poética do Rogério através de seu caráter fragmentário", define o cineasta Joel Pizzini, curador da exposição.

Ao longo dos últimos 12 meses, Pizzini e equipe se dedicaram a vasculhar o material deixado por Sganzerla e guardado por sua esposa por 37 anos, a mítica atriz Helena Ignez, e por suas filhas, Djin e Sinai. O que foi selecionado para o Itaú Cultural transmite a noção "polifônica do multiartista", segundo Pizzini, através de três eixos relacionados à obra do diretor: luz, abismo e caos.

A exposição consiste numa mistura interativa de imagens, músicas e letras. Inclui roteiros de Sganzerla ("uma grande descoberta, que pouca gente conhecia", diz o curador), trechos de filmes inacabados ou perdidos (como "Carnaval na Lama", o qual ninguém sabe onde está) e um segmento dedicado ao cinéfilo e pai Sganzerla, com credenciais de jornalista, máquina de escrever, câmeras e dois escritos incríveis - um cartão-postal para o "incorrigível Julio Bressane" e para a "Helena linda", enviado na época em que Bressane e Ignez eram namorados, e uma carta à filha Sinai, então com 9 anos, na qual ele se mostra um pai afetuoso e, nas entrelinhas, celebra a presença de Orson Welles - seu maior ídolo - num determinado festival de cinema.

Para o carioca Julio Bressane, ex-sócio da produtora Belair com Sganzerla e Helena Ignez em meados dos anos 60 (juntos, fizeram seis longas-metragens em dois meses), ter o acervo pessoal do diretor colocado diante do público é “um tipo de milagre”. “É uma obra que serve como instrumento de autotransformação. Não pedem explicação, e nem são feitas a isso, como todo tipo de imagem moderna. Eles pedem e exigem uma interpretação. Isso não se concilia com a tirania do aspecto comercial que está aí hoje, nessa política genocida que se pratica no atual cenário do cinema brasileiro”, dispara Bressane.

O gerente do núcleo de audiovisual do Itaú Cultural, Roberto Cruz, conta que a escolha de Rogério Sganzerla para o projeto Ocupação foi coerente aos artistas anteriormente definidos – dentre eles, o dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa e o poeta Paulo Leminski. “São todos iconoclastas”, resume Cruz. “A grande originalidade da atual exposição foi não trabalharmos especificamente com os filmes de Sganzerla, mas com o processo de sua criação e pensamento”.

*Originalmente publicado em O TEMPO no dia 12.6.2010